カメラのスペック表やレンズレビューを読んでいると必ず出てくるのが「35mm換算」という言葉。

でも、初めてカメラに触れる人にとっては「なぜ35mmなの?」「どうしてわざわざ換算するの?」と疑問が残るはずです。

今回はこの「35mm換算」について、初心者でも理解できるように基礎から整理しつつ、写真表現にどう役立つのかを解説します。

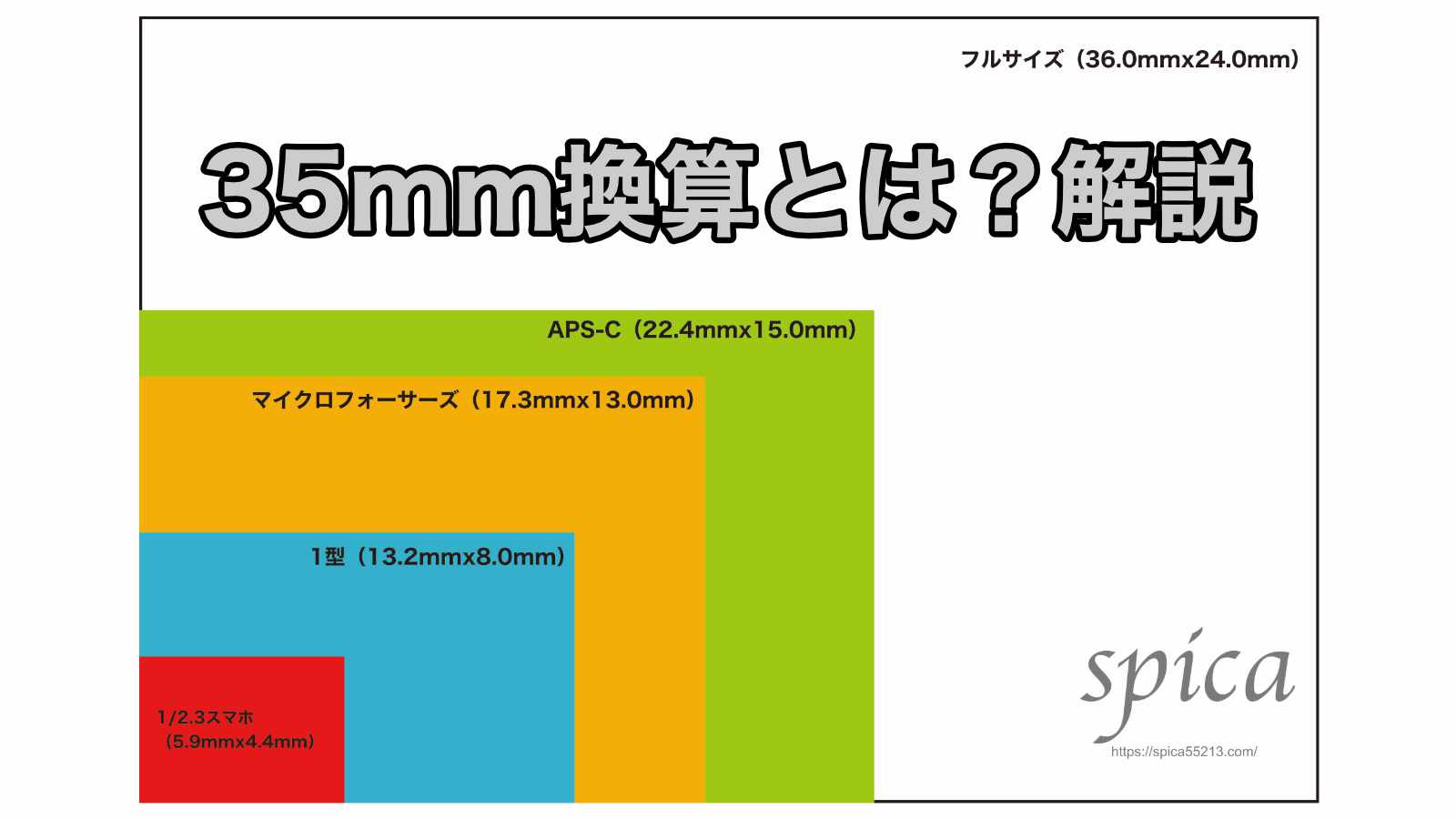

35mm換算とは?

35mm換算とは、レンズの焦点距離を「35mmフィルムと同じ基準」で表した数値のことです。

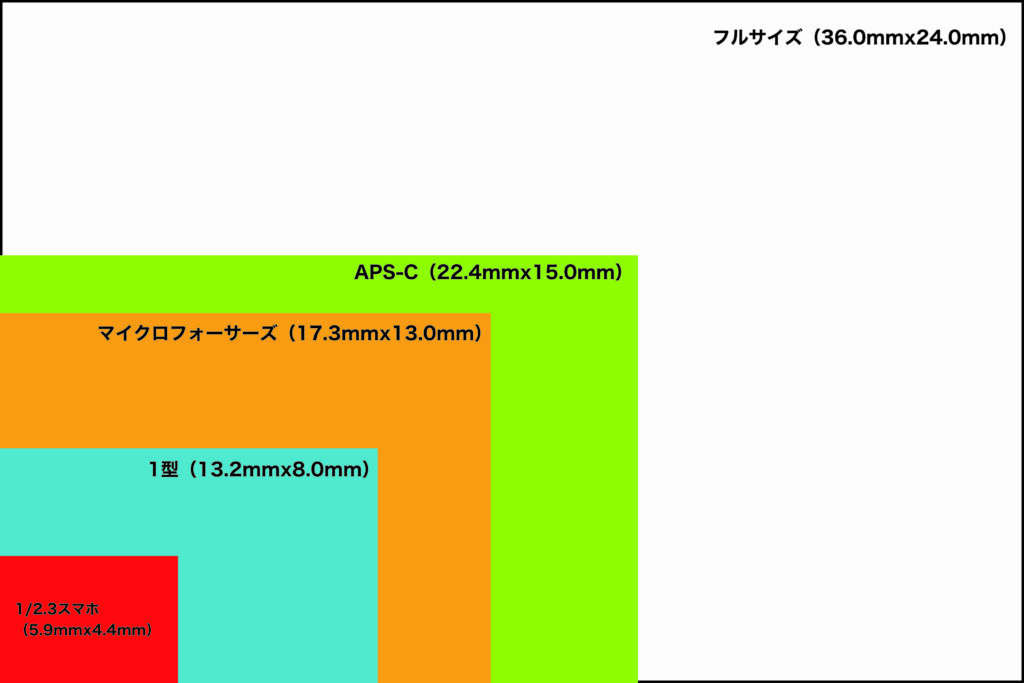

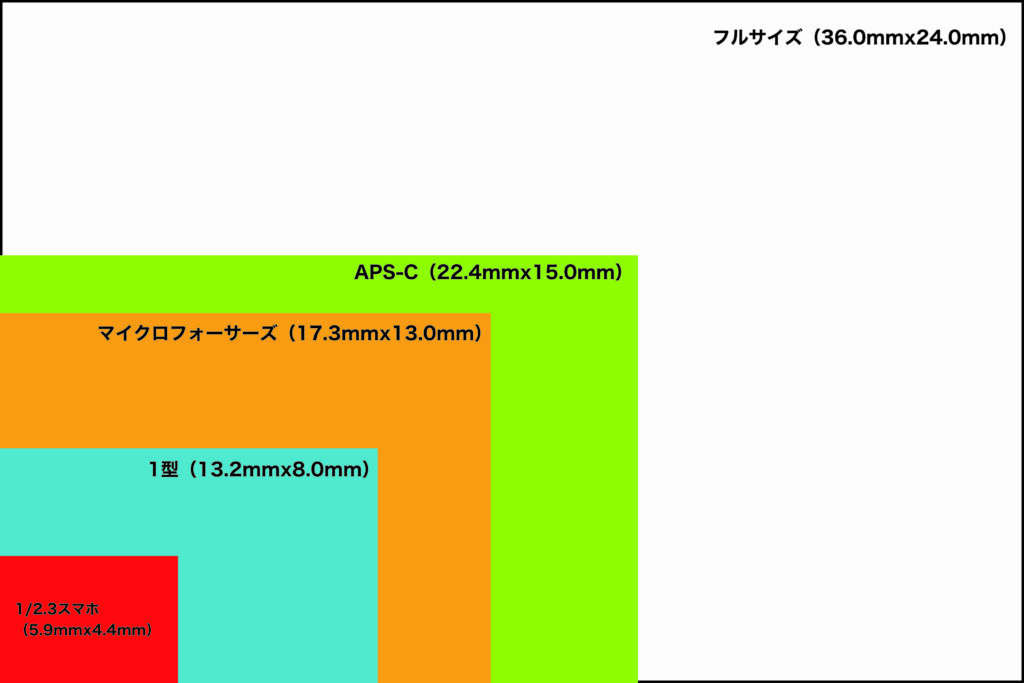

デジタルカメラにはセンサーサイズが複数あり、その大きさによって写る画角(広さ)が変わります。

その違いを統一して比較するために、フィルム時代から基準として使われてきた「35mmフィルム」をベースに計算したのが「35mm換算」です。

なぜ35mmフィルムが基準なのか

かつて写真といえば「35mmフィルムカメラ」が主流でした。35mmフィルムのサイズ(36mm×24mm)が標準だったため、焦点距離のイメージはすべてこれを基準に語られてきました。

デジタル時代になってセンサーが小型化・多様化しても、「やっぱりみんなが慣れ親しんだ基準」で比較しないと分かりにくい……。そこで生まれたのが「35mm換算」という共通の物差しです。

センサーサイズと画角の違い

例えば同じ「50mmレンズ」でも、センサーサイズが違えば写る範囲は変わります。

- フルサイズ(35mm判):50mmは50mmとしてそのままの画角

- APS-Cサイズ:およそ1.5倍されて、35mm換算で75mm相当

- マイクロフォーサーズ:2倍されて、35mm換算で100mm相当

このように、カメラごとのセンサーサイズに合わせて「何mm相当か」を揃えて表現することで、直感的に比較できるようになります。

換算の計算方法

計算式はシンプルです。

35mm換算 = 実際のレンズ焦点距離 × センサーのクロップファクター

クロップファクターの目安

クロップファクターとは?

クロップファクターとは、フルサイズセンサー(35mmフィルムと同じ大きさのセンサー)を基準にして、APS-Cやマイクロフォーサーズといった小さめのセンサーで撮影したときに、画角がどのくらい狭くなるかを示す数字のことです。

各センサーサイズのクロップファクターは次の通りです。

- フルサイズ(35mm判):1.0倍

- APS-C(Nikon, Sonyなど):1.5倍

- APS-C(Canon):1.6倍

- マイクロフォーサーズ:2.0倍

- 中判(FUJIFILM GFXなど):0.79倍(逆に広く写る)

なぜ35mm換算を知る必要があるのか

では実際、なぜ換算が重要なのでしょうか?

主な理由は以下の通りです。

- レンズ選びがしやすい:レビューや作例で「85mmがポートレートに向いている」と聞いたとき、自分のAPS-C機で何mmを選べばいいかが分かる。

- 他人の写真を理解できる:作例の「24mm広角」が、自分のカメラでどの画角に相当するかイメージしやすい。

- 表現の幅が広がる:望遠で圧縮効果を狙いたい、広角で迫力を出したい、といった撮影意図に応じて選択ができる。

よくある誤解:画質が変わるわけではない

初心者が混乱しやすいのが「35mm換算で100mmになるなら、画質も変わるの?」という疑問。

実際には、画質やボケ量はレンズそのものの性能やセンサーサイズの物理的な大きさに依存します。

「換算」で変わるのはあくまで画角(写る範囲)であって、レンズ自体の明るさやボケ味は変わりません。

ボケ味はかわりませんが被写界深度が変わってくるのでボケ量が変わってきます。35mmフルサイズを基準にするとAPS-Cで1段分、マイクロフォーサーズで2段分のボケないイメージです。

実際の撮影シーンでのイメージ

例として、フルサイズで「50mm標準レンズ」を使ったとします。

- APS-Cに50mmを付ける → 35mm換算で約75mm → やや望遠寄り。ポートレートに最適。

- マイクロフォーサーズに25mmを付ける → 35mm換算で50mm → フルサイズの標準レンズと同じ画角。

こうして見てみると「換算で考えるとイメージがつかみやすい」ことがわかります。

まとめ:35mm換算は写真を理解する共通言語

「35mm換算」とは、センサーサイズが異なるカメラ同士でも共通の基準で画角を比較できる便利な指標です。

特に、フルサイズ・APS-C・マイクロフォーサーズといった複数のフォーマットが混在する今の時代、この知識を持っているとレンズ選びや撮影計画が格段にスムーズになります。

カメラの世界ではよく「焦点距離=写真表現」と言われます。ぜひ「35mm換算」という共通言語を活用して、自分の表現をさらに広げてみてください。

カメラの基本関係ブログ

コメント